(仮)今治パッシブハウス‟高橋の家”熱橋部

日中の外気温度・湿度も下がり最近とても過ごしやすい気温になりました

でも、あとひと月ぐらいですぐに空っ風の吹く季節になるのでしょうね

だんだんと秋が短くなってきているように思うのは気のせいでしょうか?

11月11・12日に予約制完成見学会予定している

(仮)今治パッシブハウス‟高橋の家” のパッシブハウス認定申請に必要な

熱橋部の施工状況の打ち合わせを設計士のPLATS西村さんと打合せを行いました

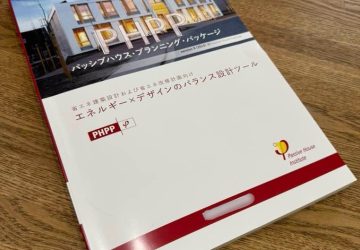

日本の省エネ基準では熱橋部は申請では断熱材と木部との割合くらいしか計算していませんが

パッシブハウスの申請を行い為には熱橋部となるすべての個所を検討しないといけなくなります

熱橋てなに?

と、思われる方もいらっしゃるかと思いますが簡単に言うと

字のごとく熱の橋で熱の通り道になっている部分の事を言います

高性能な建物を造る場合は特に熱橋部が大事になってきます

建物全体の断熱性・気密性・窓の性能が高くなると

熱橋部になるところは断熱性能が弱い部分となり

外部と内部の温度の差が出来て結露を起こすリスクが高くなからです

逆に性能の低い建物になると内外温度が高くなると

広い範囲で結露を起こすリスクがあるのこれはこれで問題で

出来るだけ断熱性能は高い方が良いですね

パッシブハウスの認定を受ける場合は建物の性能を計算した上で

熱橋になる箇所を解析してその数値に長さを掛けて数値化して

全体の建物性能より差し引きしてパッシブハウスの基準値内に

納まっているかを検討します

もともとの数値に余裕のない場合はNGに成ったりする場合があるので

熱橋部の施工はとても大事になってきます

一般的に熱橋部になるところは何処なのか?

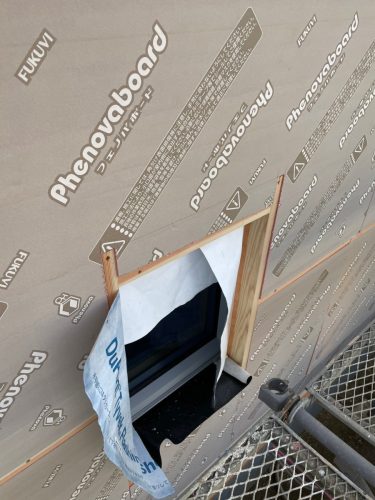

基本的に充填断熱+付加断熱を施工している場合では

基礎と外壁との取合いの部分

(一般的には建物の外周部が当てはまる為特に注意が必要となります)

2階建てで下屋がある場合は屋根と壁との取り合い部分

窓廻り

外壁より構造材が外部に出ている個所

その他

断熱材と断熱材とが連続されない箇所

熱橋部をゼロにすることは難しいと思いますが

出来るだけ小さくすることは現場施工で可能となります

仕上がってしまうと見えなくなる個所ですが必要不可欠な部分であり

11月11・12日に詳しくご説明させて頂きますので

是非、この機会に 予約制完成見学会 の申し込みをお待ちしております

「資産価値が上がる家づくり」

相談会開催中!